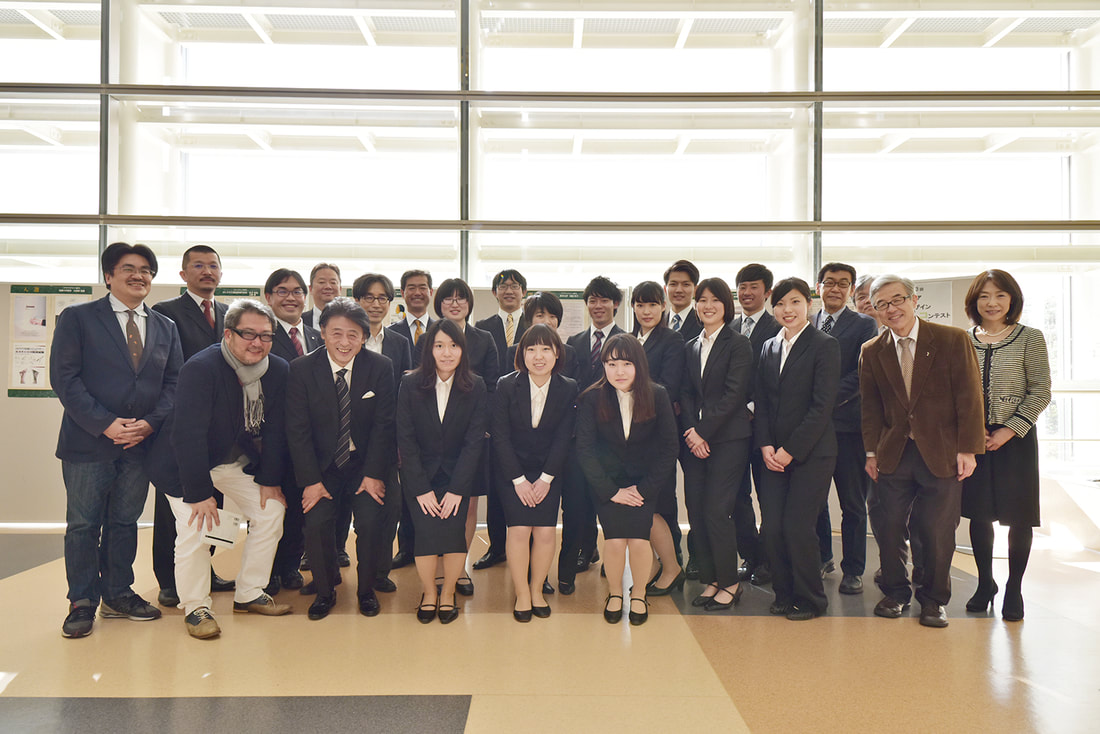

第3回 Welfare Design Contest 表彰式

応募総数89点の中から、「1.新規性 2.デザイン性 3.ユーザビリティ 4.安全性 5.プレゼンテーション」の5つの観点から審査の結果、下記11作品が選出され、2016年3月26日(土)に東京都新宿区にある国立国際医療研究センター病院ご協力の下、院内のアトリウム・ホールにて表彰式を行いました。受賞作品は同病院のアトリウム・ホールで2016年4月28日(木)まで展示いたします。

審査委員総評

コンテストも3回目となり応募数もかなり増えてきました。今回は工業専門学校の方が多く受賞されましたが、今後はこのような競争相手も増えてますますレベルがあがっていくのではないかと思います。

応募作品は回を重ねるごとに洗練されてきている感じがします。実際に物を作ってきちんと使えるということを確認している方たち(作品)も多く見受けられました。

人間工学ではデザインされた物が「壊れないか?」「危なくないか?」「もっといい方法はないか?」といったことを客観的に証明していくことも大切なことですが、そういった面からみても、年々ちゃんと使える作品が多くなってきているように思います。アイデアだけでなく、同時にそれを実用化できる物にデザインしていくという点もさらに努力していただければと今後に期待しています。

応募作品は回を重ねるごとに洗練されてきている感じがします。実際に物を作ってきちんと使えるということを確認している方たち(作品)も多く見受けられました。

人間工学ではデザインされた物が「壊れないか?」「危なくないか?」「もっといい方法はないか?」といったことを客観的に証明していくことも大切なことですが、そういった面からみても、年々ちゃんと使える作品が多くなってきているように思います。アイデアだけでなく、同時にそれを実用化できる物にデザインしていくという点もさらに努力していただければと今後に期待しています。