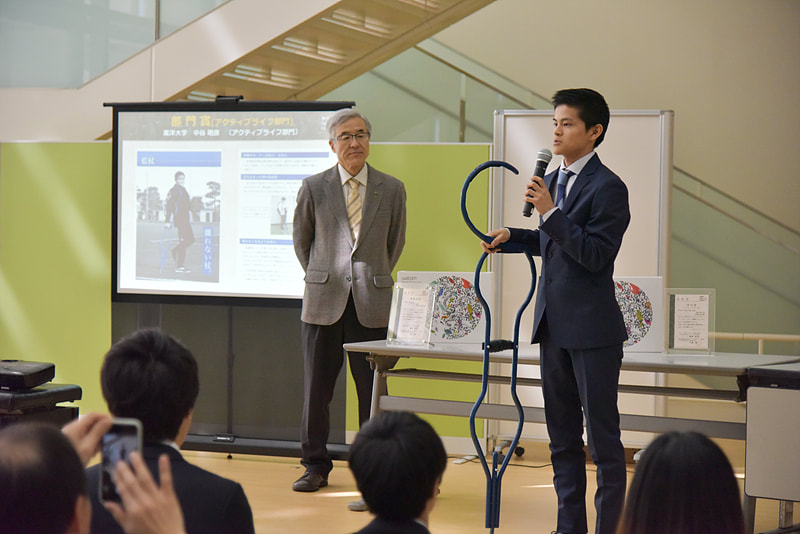

第5回 Welfare Design Contest 表彰式

応募総数139作品を、「1.新規性 2.デザイン性 3.ユーザビリティ 4.安全性 5.プレゼンテーション」の5つの観点から審査した結果、10作品が選出され、3月17日(土)に東京都新宿区にある国立国際医療研究センター病院ご協力の下、院内のアトリウム・ホールにて表彰式および展示(2018年3月17日(土)~ 2018年3月30日(金)夕方まで)を行いました。

審査委員総評

第5回目となる今回は昨年の1.6倍、139点の応募作品が集まりました。コンテストも5回目となり、色々なアイデアが出てきて非常に充実してきました。

最優受賞の「Plumage」をはじめ、応募作品が全体的にとても明るく、前向きなデザインが多かったように思います。不自由なことや障がいがあることを隠したり回避したりするのではなく、積極的に取り入れて、より美しく、活気あるように新たに再解釈するアイデアが見られました。受賞作品はそれぞれターゲットが明確で、コンセプトも分かりやすく、使う側がどう使うのかがとても分かりやすいプレゼンテーションでした。また、惜しくも選外となった作品の中にも良いアイデアが色々とありました。

良いアイデアは特別なところにあるとは限りません。日常生活の中、たくさんの情報が溢れる中で、いかに正しく且つ有効な情報を提供できるかを考えたり、今まで気づかなかった問題に新しい角度から考えアプローチした時に、本当に必要な情報、モノ、コトは見つかるでしょう。それをユーザーの立場から考え抜くことが、良いアイデアを発見する第一歩になるでしょう。

まだまだ潜在している様々な課題に多方面から取り組み、豊かなアイデアが生まれることを今後も期待しています。

最優受賞の「Plumage」をはじめ、応募作品が全体的にとても明るく、前向きなデザインが多かったように思います。不自由なことや障がいがあることを隠したり回避したりするのではなく、積極的に取り入れて、より美しく、活気あるように新たに再解釈するアイデアが見られました。受賞作品はそれぞれターゲットが明確で、コンセプトも分かりやすく、使う側がどう使うのかがとても分かりやすいプレゼンテーションでした。また、惜しくも選外となった作品の中にも良いアイデアが色々とありました。

良いアイデアは特別なところにあるとは限りません。日常生活の中、たくさんの情報が溢れる中で、いかに正しく且つ有効な情報を提供できるかを考えたり、今まで気づかなかった問題に新しい角度から考えアプローチした時に、本当に必要な情報、モノ、コトは見つかるでしょう。それをユーザーの立場から考え抜くことが、良いアイデアを発見する第一歩になるでしょう。

まだまだ潜在している様々な課題に多方面から取り組み、豊かなアイデアが生まれることを今後も期待しています。

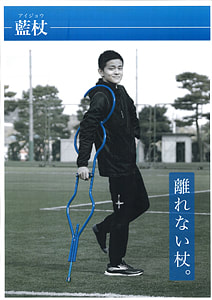

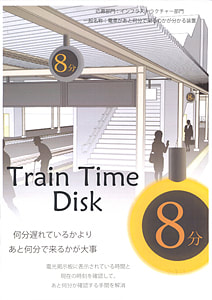

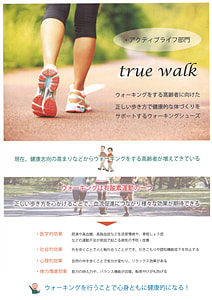

第5回 Welfare Design Contest 受賞作品

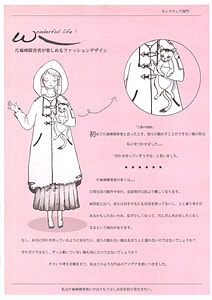

※今回は、センスウェア部門の部門賞は該当作品がございません。